- 相关推荐

五年级《将相和》说课稿

作为一位不辞辛劳的人民教师,总归要编写说课稿,编写说课稿是提高业务素质的有效途径。那么说课稿应该怎么写才合适呢?下面是小编精心整理的五年级《将相和》说课稿,仅供参考,大家一起来看看吧。

五年级《将相和》说课稿1

教材简析:

《将相和》这个故事改编自《史记 廉颇蔺相如列传》。它借完璧归赵、渑整曲折的故事。此外,通过故事树立人物形象,通过感受人物形象了解历史是这篇文章的特色。学生通过了解文中的人物,可能会对那段历史产生兴趣,我们就可以以此为切入点,引领学生走进《史记》。

教学目标:池之会、负荆请罪三个小故事刻画了廉颇、蔺相如这两个个性鲜明的人物,讲述了将相失和到成为至交的一段历史佳话。文中看似独立的三个小故事,之间却有着千丝万缕的联系。渑池之会是完璧归赵的发展,完璧归赵、渑池之会的结果又是负荆请罪故事的起因,三个小故事构成“将相和”这一完

基于这篇文章的记叙特点,以及本单元“感受人物形象”这一训练重点,这节课的教学目标,我们可以定位在以下几点:

1、朗读课文,通过加小标题,理清文章的脉络。

2、引导学生透过历史事件解读人物,感受廉颇、蔺相如的鲜明个性。

3、把自己对事件、对人物的理解通过朗读展示出来。

教学设计:

教学中,我们可以通过以下手段,实现上述教学目标。

一、搜集资料,为解读文本做好铺垫。

故事发生在战国时期,距今二千多年。那段历史对于对于我们来说是遥远的,学生来说是陌生的。而这种遥远与陌生势必会导致对文本理解的局限。因此在课前我们有必要去了解那段历史。如搜集:战国局面、杰出的人物、特别是蔺相如、廉颇的事迹。我们对文本的理解丰厚了,才能引导学生深入的解读文本,为课文的研读做好铺垫。

二、默读课文,理清文章的脉络。

这篇课文篇幅较长,默读又是高年级教学的.训练重点,因此我们可以采用默读课文,加小标题的形式引导学生了解课文内容,理清文章的脉络。

学生初读课文之后,请学生说说课文讲了哪三个小故事?针对学生的发言进行点拨指导,渗透概括小标题的窍门,以培养学生的概括能力。同时解决了课后练习的第二题。

如:概括完璧归赵这个故事的小标题。学生发言中如果提到“完璧归赵”这个词,我们可以顺势引导学生用精练语句的方法概括故事内容,总结小标题。如果学生没有提到完璧归赵这个词,我们可以这样引导:在课文中就有一个词能概括这个故事的内容,你能找到吗?学生找到“完璧归赵”这个词以后,我们就可以借小结之机对学生进行点拨:是的,凝炼书中的语句我们也可以概括出小标题。

再如:渑池之会这个故事,学生很难用凝练的语言概括出小标题来,这时我们不妨请学生想想:这件事发生在什么地方呢?进而引导学生用抓住事件发生地点的方法概括小标题。

在学生概括小标题的基础上,我们可以请学生用三个小标题来说一说《将相和》的故事,同时思考三个小故事之间前因后果内在的联系。这样,不仅理清了文章的脉络,而且学生通过语言的表达从整体上把握了故事之间的内在联系。

三、深入研读,透过历史事件解读人物。

现在,学生从整体上了解了文章的内容,接下来我们教师要做的就是引导学生深入研读文本,品析人物。

本文教学,我们可以从题目入手,通过读故事,围绕:将是怎样的将?相是什么样的相?这一中心问题引领学生走进人物,感受人物的鲜明个性。

有句话说得好:有一千个读者,就有一千个哈姆雷特。那么,不同的人读《将相和》,心中就会有不同的将相的形象。在以往的教学中,我们可能把蔺相如的形象定位在机智勇敢,把廉颇的形象定位在知错就改。可是,阅读本身是多元化的,孩子们的体验也是多元化的。例如交流:相是什么样的相?这一问题,学生对蔺相如的解读可能是机智勇敢,可能是顾全大局,还可能是有尊严、赤胆忠心等。那么,在这个环节中,我们所要做的就是引导孩子进行个性化的阅读。

另外值得我们注意的是,蔺相如的形象在文中是十分丰满的,而描述廉颇只有寥寥数语。学生很难对廉颇有一个全面地认识。那我们就要引领学生找出与廉颇有关的语句,品读文本,解读人物。如品读:“在渑池之会上,大将军廉颇带着军队送他们到边境上,做好了抵御秦兵准备。”这句话的时候,我们可以针对学生的发言,补充一些和廉颇有关的史实资料,透过这些资料引领学生全面地认识廉颇这一形象。在备课过程中,我搜集到了这样一些内容:1、《史记》对廉颇的评价:廉颇者,赵国之良将也。2、赵王赴渑池之会前,廉颇与赵王约定:如果发生不测,有太子继位。3、廉颇领导的长平之战,以赵国的弱小之势抵御秦兵长达三年之久。至于,向学生展示哪些资料,以及这些史实如何呈现给学生,老师们可以根据本班学生的情况自行设计。

通过解读人物,将相的形象在学生心中已经鲜活了,这时,我们可以以此为契机,在品读的过程中指导学生朗读,读出自己的感受。

四、整体回归,升华主题。

此时,学生对主题的把握是零散的,因此,我们有必要让学生再次默读课文,思考“将相和”中“和”的含义。待学生充分思考后,我们可以出示字典中“和”的解释,请学生进行选择,并说出理由。学生对“和”的理解是多元的,大多数学生可能粗浅的认为“和”是“和好”。此时,我们要充分体现主导作用,引申到:将相和好国则安,赵国才会出现和平、和谐的局面。

五年级《将相和》说课稿2

尊敬的各位评委、各位老师:

大家好!今天,我说课的内容是义务教育课程标准实验教科书人教版五年级下册第18课《将相和》。

首先,我来说说对教材的理解。

《将相和》这篇课文出自司马迁的《史记廉颇蔺相如列传》。课文以战国时期为大背景,以蔺相如的言行活动为主要线索,选取了“完璧归赵”“渑池会见”“负荆请罪”三个典型故事,写出了将相之间由不和到和好的经过,赞扬了蔺相如勇敢、机智、爱国的高贵品质,也赞扬了廉颇勇于改过的精神。从而告诉人们 “和”的重要性。

总之,故事虽短,但教之意义深远。深究此文,语言训练有味,文化建构有道。将相不和,赵国危矣!《史记》不读,镜之何有?

其次,再来说说教法与学法。

鉴于《将相和》这篇课文的脉络和主题都很清晰,结合语文课程标准所提出的“课程目标应根据知识和能力、过程和方法、情感态度和价值观三个维度设计。”这一理论,我决定将本课的教学目标确定为:

知识与能力:认识7个生字,会写9个字;理解课文主要内容。

过程与方法:通过用小标题概括文中的三个小故事的方式,训练学生的概括能力并理解故事情节;通过师生间的交流与探索,帮助学生理清三个故事间的联系。

情感态度价值观:学生通过将相之间由和到不和再到和的转变过程,感受人物形象,体会人物的爱国思想,品悟“和”在生活中的重要性,并以此为跳板,了解中国的“和”文化。

教学的重点和难点放在引导学生充分感受文中的人物形象,并且体会到“和”的意义。

为了达到以上教学目标,我在课堂教学中将遵循“自主、合作、探究”的教学原则,采用“品读词句”“以读为主”等语文学习方法,努力突出学生的.主体性。

下面就着重来谈谈我的具体教学思路。

整堂课我分成三大环节,即“走近《将相和》”、“走进《将相和》”和“走出《将相和》”。

一、走近《将相和》,引出和的概念

为了在教学伊始就为学生营造一个轻松、愉快的氛围,我用《六尺巷》的故事导入,先让学生谈谈读后的感想,引出“和”的概念,然后相机板书课题“将相和”。

接下来就是把时间交给学生,首先让学生充分地读课文。在学生初读课文时,为了让他们做到读与思相结合,我布置了阅读过程中的要求:

①、疏通文中的生字和生词;

②、试着用小标题来概括三个故事的主要内容。

在充分朗读之后,通过词语填空的方式对学生生字词的学习进行检查,着重检查指导学生对生字音形的准确把握,如“诺”应读“nuò”,不读“ruò”;“璧”字写的时候既要注意字形,又要注意字的结构,要力求写匀称。在此基础上再让学生读读这些词语。

之所以这样设计,是因为我始终觉得中华文化的传承,应该且必须是从识字写字开始的!课堂教学也不例外。所以可以这样说:识字写字永远是我们语文教学的起点!

紧接着,通过交流小标题对学生的概括能力进行训练。

五年级《将相和》说课稿3

一、说教材

《将相和》一课是人教版五年级下册第五单元的第一篇文章。本单元的主题是走进中国古典名著,感受经典的魅力。《将相和》这篇课文是根据司马迁《史记》中《廉颇蔺相如列传》改写而成的一篇历史故事。它以秦赵两国的矛盾为背景,以蔺相如的活动为线索,记叙了“完璧归赵”“渑池之会”“负荆请罪”三个小故事,三个小故事相对独立且又互相联系。

二、说教学目标

依据语文课程标准,结合本单元主体以及本课内容,我确定了以下三个教学教学目标:

1.学会本课生字词,理解“完璧归赵、负荆请罪”等词语的意思。

2.通过人物的言行,分析人物的性格特点。学习蔺相如对敌不畏强暴、机智勇敢,对友胸怀宽广、忍辱退让的高尚品质;学习廉颇知错就改、勇于改过的精神;学习他们两个的爱国精神。

3.在理解课文内容的基础上,分清事情的前因后果,了解故事之间的联系

三、教学重、难点:

根据教材内容和学生的实际情况我确立本课重点为通过人物的言行,分析人物的性格特点。教学难点是分清事情的前因后果。

四、说教法、学法

教法:抓题眼,带动对整篇课文的阅读,是本课在教法上的一大特色。为了避免将三个“相对独立”的小故事教成“绝对孤立”,我将视觉拨向课题中的“和”字,有“和”必有“不和”,让学生找出二人的'不和之处,在教学中紧紧扣住蔺相如的言行,采用“读议结合、读写结合”的方法,步步为营,逐层推进。在读中展开对话过程,将学生的思维引向深入。力求把蔺相如廉颇人物形象定格在学生眼前。

学法:以读促思、读悟结合

五、说教具

为了更形象的展现教学效果本课我将采用多媒体课件来帮助学生更直观的理解文本

六、说课时

本课教学分两课时完成,今天我说的是第二课时的内容

七、说教学过程

为完成教学任务,我确定以下教学流程。

(一)、开门见山、直接导入。

同学们,这节课,我们继续学习18课《将相和》(板书课题)。通过预习课文,你都知道些什么呢?(学生回答,教师相机板书:廉颇蔺相如完璧归赵渑池之会负荆请罪等)

这样导入简单直接,因为这是第二课时,在预习了课文之后,学生能够找出了文章中的关键词

(二)、理解课文,感悟人物的性格特点。

首先,从课题入手,问学生“和”在这里是什么意思?在第一课预习的基础上,学生不难理解“和”是“和好”的意思,就是说廉颇和蔺相如和好了。这就抓住了全文的题眼,为学生把握全文奠定基础。

接着,我进一步引导学生,他们俩作为赵国的大臣,在和好之前,是什么原因造成他们不和呢?让学生打开书,认真读一遍课文,在文中勾画出最能表现他们不和的句子。

我这样设计的目的提出的问题一针见血,切入到文章关键之处。根据学生的汇报出示课件:我廉颇攻无不克,战无不胜,立下许多大功。他蔺相如有什么能耐,就靠一张嘴,反而爬到我头上去了。我碰见他,得给他个下不了台!

接着在追问学生从这句话中读懂了什么?这个问题并不难回答,所以学生一定会这样回答:廉颇很生气;很气愤,不服气等等。师及时评价学生的回答:你们读懂了这么多,并相机介绍立下赫赫战功的廉颇大将军。

学习任务:一边读一边感悟,课文中哪些地方能看出了蔺相如并不仅仅靠一张嘴,他是有能耐的。

学习建议:大家先划出重点句子或重点词揣摩人物特点,然后用摆事实讲道理的方法,来说服廉颇。

友情提示:你可以直接从蔺相如的语言、动作来体会他的特点;也可以从赵王和秦王的表现跟蔺相如作对比,来体会蔺相如的特点。

布置自学任务任务,小组进行交流。目的是让学生通过课文的重点句子感受出蔺相如的品质。学生会这样汇报:蔺相如是一个机智勇敢、胆识过人、爱国等等品质,师总结,出示课件:蔺相如得到重用不是靠他那张嘴,而是靠他那不畏强暴、机智勇敢、宽宏大量、顾全大局的爱国精神。

(三)、学习“负荆请罪”的故事

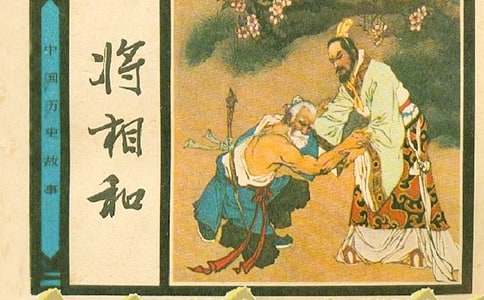

引出负荆请罪的故事,出示画面。

提出问题,看到这样的画面你的感受是什么,请发挥想象大胆猜测。

请你演一演这个故事。将学生带入到文本当中,让学生揣摩人物心理。

(四)、三个小故事之间的联系

(五)、总结:这就是《史记》给我们带来的精彩人物,课后,你可以走进《史记》,来认识更多这样的人……

我的板书设计如下:

将廉颇负荆请罪→果

和(知错就改)爱国

相蔺相如完璧归赵渑池之会→因

(机智勇敢)(不畏强暴)

【五年级《将相和》说课稿】相关文章:

将相和说课稿08-10

《将相和》说课稿08-04

将相和说课稿06-13

《将相和》说课稿(精选10篇)08-22

《将相和》说课稿(精选15篇)08-26

将相和说课稿14篇07-17

《将相和》说课稿(精选19篇)06-08

小学语文将相和说课稿05-29

《将相和》说课稿(精选15篇)09-24

五年级语文《将相和》说课稿2篇12-26